こんにちは。和氣香風の鍼灸担当、山本浩士 です。

7月25日、無事に妻の手術が終わり、心臓に「LVAD」という電動ポンプが植え込まれました。

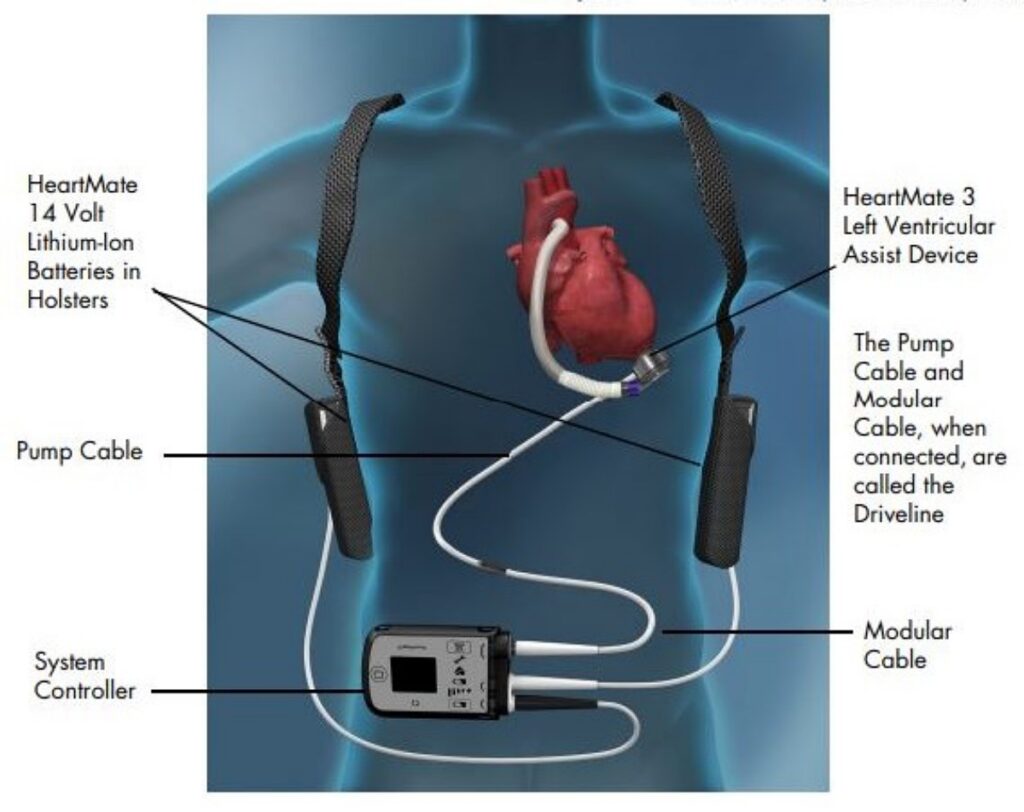

VAD というのは Ventricular Assist Device の略で、日本語にすると「補助人工心臓」。

特に左心室に植え込まれることが多いので、LVAD(Left Ventricular Assist Device)、つまり

「左室補助人工心臓」と呼ばれています。

今回、妻が植え込んだのは「HeartMate 3」というアメリカ製の機械です。

東大病院ではこの機種を使っているそうで、妻も同じものを植え込むことに同意しました。

目次

初めて知った世界

正直に言うと、私も妻も今回初めてこういう機械や手術があることを知りました。

私は学生時代に西洋医学で心不全について勉強していたので、心臓移植や補助人工心臓という言葉は知っていました。

でも、「実際にどんな手術をするのか」「日常生活はどうなるのか」までは分かっていませんでした。

だから今回、とても大きな学びになっています。

そうして、退院後は漢方薬と鍼灸の必要性を強く感じています。

ただ、漢方薬は薬のため、医師および薬剤師と相談の上での服用となりますので、まずは私の鍼と灸でしっかり回復に努めたいと思います。

数の少なさに驚き

J-MACS(日本補助人工心臓研究会)の統計によると、2024年の時点で LVAD の手術を受けた人は 2,130 名ほど。

▶統計レポートはこちら

日本の人口(約1億2300万人)からすると、0.1%にも満たない人数です。

だから日常生活で出会うことはまずなく、多くの人はこの手術の存在すら知らないと思います。

でも、ほんのわずかとはいえ、VAD を植え込み、心臓移植を待ちながら日々を過ごしている人たちがいます。

「こんな患者さんがいるんだ」と知ってもらうことが、少しでも理解につながれば嬉しいです。

VAD の役割

左心室に植え込まれたポンプは、弱った左心室の代わりに血液を吸い込み、大動脈へ送り出してくれます。

この装置を「血液ポンプ」と呼び、そこには「ポンプケーブル」という管が繋がっています。

ポンプケーブルは腹膜を通り、妻の場合はお腹の左側から体の外に出ています。

体の外に出たケーブルは、さらに「モジュールケーブル」と呼ばれる別の管と接続されます。この内と外のケーブルをまとめて「ドライブライン」と呼びます。

ドライブラインは、血液ポンプを制御する「コントローラー」と、動かすための「電源・バッテリー」とつながっています。

コントローラーとバッテリーは専用のバッグに入れて、常に持ち歩かなくてはいけません。つまり、妻が持ち歩いているバッグの中の機械が、今の命そのものなのです。

普通の人は、心臓の拍動に合わせて血液が循環し、その時に拍動(脈拍)が生じます。ドクン、ドクン、ドクン、と一定のリズムを刻みます。

このVADは、このような拍動をせずに、常にポンプで血液を吸い込んで流していきます。ですから、脈拍がとても奇妙なものになっているのです。

脈拍計で見ても、リズム感のない脈になっています。

シュイーーーンという感じになるそうです。

だから、一般向けの血圧計では測定できないため、病院指定の専門の血圧計を買いました。それであれば、かろうじて血圧が測れるそうです。

退院に向けて

手術が終わったあと、妻は CCU(循環器専門集中治療室)に入っていました。

でも、そこでは医師や看護師も驚くほどの回復ぶりを見せてくれて、3日ほどで一般病棟へ移ることができました。

とはいえ、順調にすべてが治っていくわけではありません。

胸水が溜まったり、ポンプが血液を強く吸いすぎて心臓が小さくなってしまったり、薬の副作用や感染症など、毎日のようにいろいろな問題が起こりました。

妻はそのたびに激しい痛みと闘いながら過ごしていました。

医師の話では、こうした症状は「術後には想定される範囲」とのこと。

問題が起こるたびにテキパキと処置をしてくださり、なんとか乗り越えてきました。

手術後から「6週間」という期間を目安に、退院に向けてのプログラムが始まります。

それに合わせて、鎮痛剤、ドレーン、カテーテル、点滴といった管も少しずつ外されていき、妻の体はだんだんと身軽になっていきました。

ただ、VAD は24時間手放せません。

日中はコントローラーとバッテリー合わせて約3キロの荷物を持ち歩くことになります。そのため肩こりや首の痛みが出てしまうのですが、そこは私の出番。

病室では痛みやコリをやわらげる施術をして、自宅からは毎晩、遠隔の気功治療を続けてきました。

訓練の始まり

8月半ばになると、いよいよ退院に向けた具体的な訓練が始まりました。

妻と弟たち、私と姪っ子は、機械の名称や取り扱い方、トラブル時の対応について講義と実技講習を3回受け、その後 ME(臨床工学技士)の試験に挑戦。

まずは全員がこれに合格しないと、次へ進めませんが、なんとか全員一発合格ができました。

そして次に待っているのが「外出訓練」と「外泊訓練」です。

この原稿を書いている9月1日、外出訓練の1回目が行われました。

看護師さんに見守られながら、妻と私で決められたルートを歩き、バッテリー交換やトラブル対応の口頭試問を受けました。

ドキドキしましたが、無事に「合格!」の判を押してもらえました。

次は数日後に行われる2回目の外出訓練。

今度は看護師さんはついて来ず、妻と私だけで公共のバスに乗って街へ行きます。

街中を歩き、ランチをして、バッテリー交換や電話連絡などの課題をこなしながら病院へ戻ってくる。

つまり、実際の社会の中で危険を知り、体験しながら学んでいく訓練です。

これに合格すると、最後は「外泊訓練」。それもクリアできれば、いよいよ退院です。

社会に戻ること

病院の中は安全で、いつも看護師さんや医師がそばにいてくれる安心な空間でした。でも退院したら、私たち夫婦はふたたび社会に戻らなければなりません。

「バッテリーが切れたらどうする?」

「エラーが出たら?」

「停電が起きたら?」

考えなければいけないこと、準備しておくことは本当に山ほどあります。

医師や看護師さんも「手術の目的は、一日でも早く社会復帰して、自分の人生を生きてもらうことです」と話していました。

まさにその通りで、だからこそ日常の中でどう危険を避け、どう問題に対応するかが問われ続けるのだと思います。

日常生活でのルール

VAD患者には、日常生活で守らなければいけないルールがあります。

- 車・バイク・自転車といった、転ぶ可能性のある乗り物は運転禁止。

→ 胸を打つと危険だからです。

- 車に乗るときはできるだけ後部座席へ。

→ エアバッグやシートベルトで胸を圧迫しないためです。

- 濡らしてはいけないので、入浴はシャワーのみ。

- 雨の日は傘ではなく、両手が空くポンチョ型の雨具を使用。

- 水泳は禁止。

これらは「なるほど」と納得できる内容でした。

また、家の中でも注意が必要です。

ドアノブや家具の角にドライブラインを引っかけてしまうこともあるからです。

賃貸マンションのため、すべて改造はできませんが、少しずつ安全な環境を整えていきたいと思っています。

外の世界で学んだこと

今日の外出訓練で気づかされたことがあります。

- エレベーターで人が急に出入りすると、ドライブラインを引っかけられることがある。

- 小さな子どもが何気なく手足を伸ばすと、ラインを引っ張ってしまう可能性がある。

- ベビーカーの赤ちゃんも、目の前のラインをつかんでしまうことがある。

ちょうどラインの高さが、子どもやベビーカーの目線と同じなのです。

私たちは子どもや赤ちゃんが大好きですが、それと同時に「気をつける対象でもある」と気づかされました。

最後に

コントローラーとバッテリー、そしてドライブラインは、まさに「命そのもの」です。

それを常に意識して、これからの生活を安全に、安心して、そして楽しく幸せにしていきたいと思います。

見た目は元気そうでも、心臓に機械を入れて生活している人がいます。電車で隣に座っているかもしれないし、すれ違った人かもしれません。

ほんの少しだけでも、そんな人がいることを知ってもらえたら嬉しいです。知ることで、認識も変わっていきますね。

孫子の兵法にもこうあります。

「彼を知り己を知れば、百戦して殆うからず。天を知り地を知れば、勝ちを全うす。」

私の行動原理もこれと同じです。

視点や思考、発想を変えれば、見えてくる危険や解決法もあります。そのために、何が危険であるかを知る必要があります。

妻の命を守るため、そして共に幸せに生きていくために、私たちは一つずつ学び、備えていきたいと考えています。

和氣香風

山本浩士